路漫漫其修远兮:寻找我们与父辈的故事

出生在山东,却属于“台湾外省人第二代”,作家张大春的写作往往隐现着大陆与台湾千丝万缕的联系。在他的《聆听父亲》中,张大春返回山东老家追根求源,在父亲的病榻前与父亲家族史的“衰落”和解,他以少见的抒情笔调,向未出世的孩子,娓娓细数父系五代家族史的衰败历程,生命传衍中是近代中国史的脉动。

我们从何处来,我们往何处去?无数的哲学家在面对这样的问题时,都无法得出完美的答案,而唯一的谜底是否真的重要呢?张大春试图告诉我们,追寻的答案就算永远不会出现,我们追寻的过程却是有意义的——在思索这两个问题的时候,我们将和我们的父辈、我们的家族相遇。

下文摘自《聆听父亲》,经出版社授权发布。

01 我从哪里来

倘若你问我:“我是从哪里来的?”

我会先假设这是一个生物学方面的问题——当然,它也可以是一个历史的问题、国族的问题甚至哲学的问题。

我还在幼稚园玩耍的那个阶段里问过我父亲同样的问题,当时(他显然没有参考什么高明的专家的高明建议)他的答复是:“从你妈的肚子里出来的。”就像所有的孩子一样,我追问下去:“那我是怎样进到妈的肚子里去的?”我父亲说:“你妈乱吃东西,吃着吃着就吃进去一只小虫子。小虫子又在那肚子里乱吃东西,吃着吃着就长大了。长大了不出来不行啊!肚子会破啊!没办法儿,只好把你生出来了。”

孩子的问题不会因任何答案而满足,它自己会无休无止地发动——其实我不记得当时是否接受了那个小虫子的说法——我继续问:“那你是从哪里来的?”“我从山东济南府来的。”“那妈从哪里来的?”“也是从山东济南府来的。”然后,我大约就忘了原先那个“怎么跑进肚子里”的问题。我父亲圆满地将他不能或不便答复的生物学问题转变成一个历史问题。

清代辛亥革命时期地图山东济南府地图,图源孔夫子旧书网

“我从哪里来?”变成一个历史问题之后,非徒吸引了一个四五岁孩子的注意力,它本身也融合了看起来比个体生物性操作更大、更重的东西,它是血缘的、家庭的、种性的、地理的、国族的以及带有信仰性格的。

在为这整个首善之区的街道命名之际,命名者首先假设:不知道中国地理的人是应该在台北接受迷路的惩罚的,甚至,不知道“民族、民权、民生”以及“忠、孝、仁、爱、信、义、和、平”这些纲领或德目的人也活该要冒绕冤枉路的危险。或者我们应该把这套设计作善意一些的解释:那些无知或忘记了中国版图(主要是省份及大城市名称)、无知或忘记了中国传统道德的人可以在这个城市里重新学习、认识“我从哪里来?”的课程,以免迷失。

如果我们真的因此而不至于迷失,那绝对是因为我们已经有了一个完整的版图、一套固定的换算式,而且拒绝了那个哲学上的“我从哪里来?”的问题。

这个世界上曾经出现过许多伟大的思考者。他们把“我从哪里来?”此一可谓困扰过所有人类的问题当做起点,试图为更多人生中的难题找到解答的方向。可以称之为非常不幸的是,从来没有一位哲学家在这个原初的问题后面提供过令人满意的答案。因为那答案通常说的不是“哪里”,换言之,那答案其实推翻或否定了问题本身。这样说的话,哲学的“我从哪里来?”还有什么可问的呢?

孩子,如果你会这样问我,我的说法平庸无奇:“我从哪里来?”使我们迷失以至于继续提出问题。换言之,它提醒我们:任何一个答案都可能经不起进一步的追问,我们只好继续提出问题,将自己保持在更广大、浩瀚、无垠无涯的迷失之中。

关于迷失,我有这样一个故事:

不会比我父亲告诉我那小虫子的故事晚太久的一个冬天,应该是农历春节前不久,收音机里放着鸣锣击鼓的应景国乐。那一天,我母亲带我到厦门街汪叔叔家去找我父亲。从辽宁街到厦门街,那时得搭十二路公车,先到南京西路圆环,再转搭十三路公车。就在我们等十三路的时候,我母亲问我:“咦?我收音机关了没有?”我不记得我是怎么答的,可是我记得:在一九六一年初,一架分期付款买来的真空管收音机在我们那个家庭里却是惟一值钱的宝贝。倘若任它那样开着,耗损的电费既属负担,烧坏了零件,甚至引起火灾则是太划不来的事。我母亲随即做了一个大胆的决定:把我托付给车站旁一爿杂货铺老板娘,她自己再到对街、搭反向的公车回去查看。走前她给我买了一支棒棒糖。

直至今日,我仍不能准确说出她离开了多久。也许一个钟头,也许更久一些。总之,棒棒糖吃完了,我认识了那个烫一篷鸟窝头、满嘴可怕大金牙的老板娘和她的两个小孩。两个小孩带我深入那宅子的后半截,年纪大些的女孩往我怀里挤了挤,随即顺手推开一扇木门,天光大亮,甚至有些刺眼。年纪小的从背后一路把我推出门,转个弯儿,又从另外一个门里进去。同样穿过一段又黑、又长,感觉上几乎走不完而且没有一丁点儿气味的通道。等到我眼前再度明亮灼刺起来的时候,我听见自己惊叫出声,叫声大得吓了我一跳——这里是一家玩具店。所有我玩过的以及更多没看过的玩具都在那里。

杂货铺,图源昵图网

我完全不记得那玩具店里有其他人——尤其是大人——那两个小孩和我玩玩这个又玩玩那个,仿佛我是他们专程请来的客人。而无论我玩什么,都会有一种眼花缭乱的急迫感,好像时间永远不够用,好像我从不曾也再不会有这么快乐的时刻得以随心所欲,可是这快乐里面似乎又隐伏着随时就要结束、消失、永远永远不可再得的恐慌。最后,我驾着那辆小吉普车开到骑楼下,撞见杂货铺的老板娘,还看见她身后的我母亲。在看见我之前,她显然有至少几分钟的时间以为我走失了(甚至遭遇到什么危险),她的脸色很难看,起码看起来不像她。她的嘴唇颤抖,摸我的手也跟着抖起来。“你上哪儿去了?”对我而言,那是重大的一刻。我好像突然被她提醒了一下:曾经有那么一段时间——我短暂的几年生命里的第一次——“失去”了我的父母。稍早的嬉戏、打闹和快乐在转瞬间无踪无影,我扑在我母亲怀里嚎啕大哭了。也就在那转瞬之间,杂货铺和善的妇人、那两个看来亲切又可爱的孩子以及黑暗中那大木椅里又白又瘦的老人突然变得陌生又可怕起来。

故事完了吗?没有。在十三路公车上,我无意间把手伸进夹克口袋,发现里面多了一点儿东西:几颗酸梅、蜜饯和一小盒(平常我们要花五毛钱才买得到的)锡罐鱼松。是那个年纪大些的女孩子在不知什么时刻塞给我的。她当然不会是故意要弄脏我的口袋,但是那几颗沾满了毛球棉屑的零食十分要紧,它们重新为我唤回在惊恐中差一点抛掷净尽的回忆片段:陌生人的善意以及纯粹的快乐。

我迷失了吗?那天。听来好像没有。可是我一再回忆起那几十分钟短暂的、不觉有父亦不觉有母的,充满新鲜、迷惑、无知、好奇甚至有几分可怖的冒险,那是找不到答案的冒险,那是不断提出“这是什么?”、“那又是什么?”的冒险。现在,孩子,让我们回到先前的那个问题:倘若哲学的“我从哪里来?”得不着一个答案,它还有什么值得提出的呢?我还是先前那个平庸无奇的说法:它使我们在迷失中不断提出问题。迷失,这是我给我自己的一项功课,它的用意是:即使答案永不出现,我仍然要换一个方式继续追问下去。同样地,我也希望你在得到一个看来确凿不移、果真就是答案的东西的时候,容有片刻的迷失。那样,我才敢于和你说说我、我父亲、我父亲的父亲……所曾经以为确凿不移的东西。

02 传家之宝

我父亲摔了一跤的那天晚上,正值丙子年古历腊月三十,西元一九九七年二月六日。我央求他尽力动弹一下手指头和脚指头,即使如此轻微的动作,于他而言亦犹之扛千钧鼎。他转过头来对我说:“我大概是要死了。可也想不起要跟你交代些什么,你说糟糕不糟糕?”此后直到救护车第二度前来,他只能骨碌碌转动着眼珠子。我看见那两泡泪水逐渐干涸在鱼尾纹之间,偶尔闪映一点灯光,终至全然泯灭。他始终没想起该交代我些什么话。之后不多一会儿,我们在阒暗的、间歇掠来红色顶灯光影的救护车里谛听着警示笛和沿街夹道的爆竹声响。我看他一眼,与他四目相接,他立刻避开了——好像避开一束严峻且带有惩治意味的目光——瑟瑟缩缩地说:“我还在想,可就是想不起来,你说糟糕不糟糕!”

假设自己的生命已如燃烛之末,随时即将结束、寂灭,这是我父亲病后的一个总的思考轮廓。他随时努力想着,该如何把他承袭自老祖宗的生命智慧、生活体验或者生存之道,用最精要的语言传达给我?每一次不是欲言又止,即是词不达意。仿佛他这一生所体悟的真理无论怎么凝缩、提炼,都无法以一篇演讲或几句偈语予以囊括概论。最后,我想他是放弃了。他在入院的第六天开始交代我如何辨识他使用了十几年的一本小册子。里头尽是些单字密码和数字,如“启”、“荆”、“春”……春字是我,启字当然是我父亲在内地时期用的名字,荆,荆人、拙荆,妻也——显然是我母亲。数字则包括日期、存款账号、存单流水号码、保险箱密码、箱号、金额等。我翻看几页,半猜测、半推理,可以说已经了然于胸了,但是我宁可让他口传一遍、又一遍,因为医生们认为这样可以帮助他用脑。终于他交代得烦了,叹口气,说:“我们家几代管账的脑子都好,这是家传的,怎么到你就不灵了呢?怪哉怪哉!”

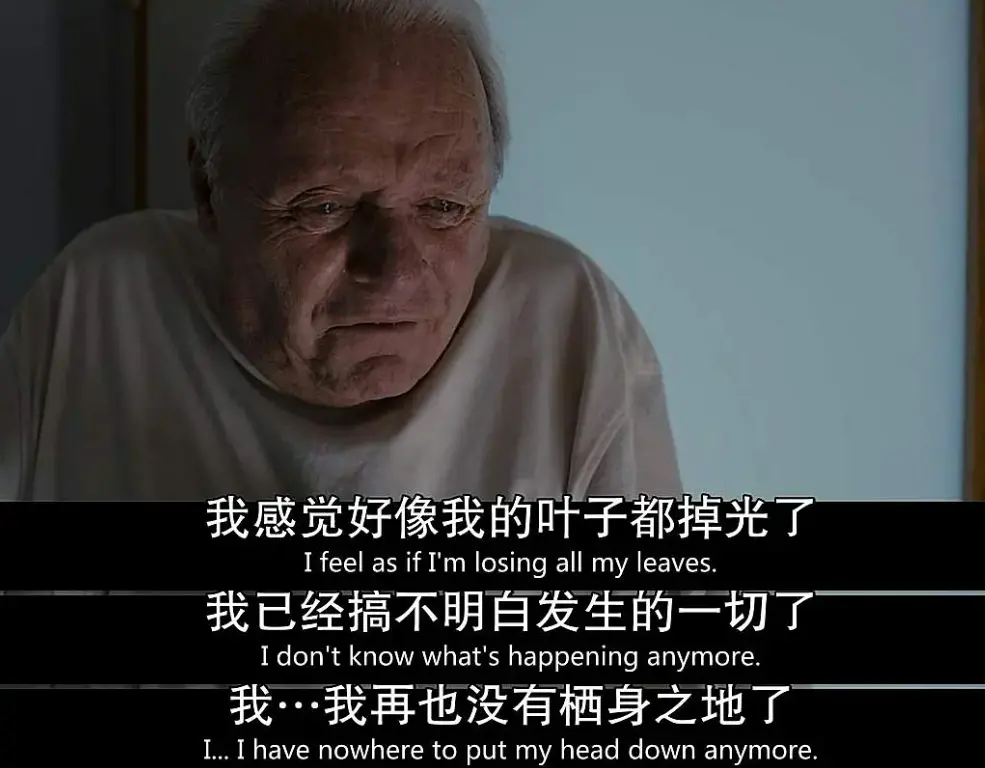

电影《困在时间里的父亲》

我时常静静地坐在病房床头的那张沙发上,看几眼窗外正努力吐芽放蕊的树枝和花苞,默想过去四十年来我对这老人的生命有过多少垦掘和理解,当我再转回头望见他闭目愁思的时候,便一而再再而三地想到:我从来没有真正试图深入他那个“家传的好脑子”里一探究竟;即使有,加起来也不会比一片叶子、一瓣花短促的风中生命长多少——现在我在用加减法了!

某个父子相对无言的午后,一位女人打电话来,表示不能到医院来探视我父亲,因为她和孩子以及孩子的父亲将有远行。我道谢之后挂上电话,马上想起她和她的丈夫。原先,这对夫妻一直不愿意生养小孩,直到皮的父亲因胰脏癌过世,他们才决定“拥有一个传家之宝”,那样似乎从死亡手中夺回了一部分的生命。

我对突如其来的、延续、承袭生命的迫切需要及其顿悟过程始终未能真正洞悉与了解。但是太多这样的事例似乎不停地在劝说我——其中最简单、也最寻常的一个说法是:“让你爸爸抱个孙子。他一高兴,说不定就站起来了。”我没有立刻那样做。因为我还在迟疑、彷徨、迷惑。延续、承袭一缕即使艰难穿越百万年的命脉,也该在抚慰逝者或治疗生者之外,拥有它自己的“荒谬却庄严的意义”吧?此一意义设若是这新生命所自有,又何必由我来赋予呢?即使由我赋予,我又如何可以认为这意义是一真理、是一天经地义呢?

那天晚上,当月光还没有涉足窗前之际,夜色已全然淹覆病房。我从灯罩、床架、玻璃杯和金属橱柜上的微弱反光里看不清任何实物,只能想像它们存在着,我父亲显然(像他一再告诉我的)正从天花板的几何花纹中窥见奔驰于滚滚风沙之中的千军万马,然后沉沉睡着,偶然抽搐两下他的右腿,或者左腿。我继续与为什么要赋予你生命意义的这个议题作语言搏斗——有一度,我甚至决然认为:应该让你永永远远成为我想像中的孩子。我不要你既承受也成为人生各种苦难的一部分,且想不出所以然,却已经糊里糊涂让下一个生命又延续、承袭了我们误以为是的真理或者天经地义。然而在另一方面,倘若你永永远远只是我想像中的孩子,是不是又只能证明我无能承担一个真实生命的到来,却以找不到思考上的意义为借口,甚至还要以“非你所欲”为借口呢?这一切夹缠纷扰的疑惑是不是因为我从来不曾真正认识我自己的父亲,甚至作为一个父亲的我自己呢?

就在那天夜里,我决定写这本书。当月光完全辗过病房之后,我父亲惊醒过来。我替他翻了个身,见他仍不安稳,只好随口编派点话逗他——我是一半正经、一半玩笑地问着:

“你看我是先让你抱个孙子呢?还是先写一本儿关于你的书呢?”

老人睁开因糖尿病而对不大正的两颗眼珠子,看着我,又垂下脸埋在枕头里,闷声说道:“我看啊——你还是先帮我把尿袋倒一家伙吧!”

在那一瞬间,对那样一具病体而言,最确凿不移的真理、最值得重视的天经地义,既非创造宇宙继起之生命,亦非书于简帛藏之名山公诸后世,而是当下鼓胀的膀胱。质言之,没有任何事、物、言语是其他事、物、言语的真理和天经地义。它只是它自己的。也无论承袭、延续了什么,每一个生命必然是它自己的终结,是它自己的最后一人,这恐怕正是它荒谬却庄严的部分。

03 我往何处去

山东“庵清”据说有八帮半,居然有老爷子开大香堂接引我父亲入帮,这事不太寻常。入帮,在我父亲而言,只有一个动机,那就是可以有新鲜见闻回家来说与我奶奶听了。这里有一种非常奇诡的对应关系:他以及愿意吸收他的秘密组织,其实都是为了把对方张扬出去而相互接纳的。

“庵清”那帖子面上写着“信守”二字,帖式是对开两折。他花了很长的时间向我解释:一个单独的个人加入一个众人共有的社会,其实是非常之无奈而危险的事。所有聚合众人而形成的组织——一个帮、一个会、一个坛、一个门,甚而至于一个国,其中成员彼此称兄弟、称友朋、称道亲、称教友,甚而至于称同胞,其义理情谊莫非一致:就是当一个人成为某群体的一分子之后,他就要学会种种方法,把自己看得不够大、不够完整、不够重要——总之是一种相对的渺而小之、不足观也。只有在这种自卑自微的觉悟之下,成员之间才更能彼此珍重、互相扶持。然而,这只是一个说法,现实中的众人组织却不是这个样子的。我推测当时父亲如此不厌其烦地向我述说他投入庵清门下的经过,其实是要警告我:“把自己看小”这种事影响深远。

那一次为收我父亲入会,济南府在地的“庵清”开了一次香堂。据说是由西门里鞭指巷一个姓赵的绍介,姓赵的便是我父亲的“引见师”,由他再撺掇着另一个姓胡的担任“点传师”,让我父亲成了道道地地的“庵清光棍”。至于那位本师“老爷子”,不是别人,正是钱宝森。

“老爷子”开香堂收徒,多拣择荒圮僻静的庙宇或祠堂,略事布置,堂中高处供奉着罗祖神像,底下再陈列翁、钱、潘三位师祖的神位,各设香烛。桌前则另外放置着五束或九束用红纸包裹的线香,称“包头香”。一般开这纳徒香堂,叫“大香堂”,总以人多势众、热闹喧腾为要。“老爷子”在东侧上首坐定之后,新入帮的“空子”由引见师带领,来至罗祖和三祖案前,先各磕三个头,再向“老爷子”以及所有在场已入帮的“光棍”每人各磕三个。场面够大的话,这一趟磕下来,可以磕到上千个头的。磕完了头,就是“解香”,由司香的管事将“包头香”上的红纸撕开,每丁分发一支点燃,一时燎烟熏雾,弥漫四合。此时赞礼的便忽然抽冷子以极其严峻而凄厉的嗓子喊声:“跪——!”众人随声跪倒,“解香”的步骤就算过去了。按着是“净口”。原先司烛的这时紧接着捧来一个盛满了清水的铜盆,令跪着的“空子”们依序呷一口、漱一回、朝天地噀了。再接下来,就是“老爷子”开示了。

之后,照说还会有一套例行的盘诘教诲。“老爷子”应该先问:“你是自愿入帮,还是有人撺掇你来的?”答话的就接着说:“弟子自心情愿入帮。”再问:“入帮并无好处,你可知晓?”再答:“弟子甘受约束,誓守规矩。”“老爷子”这时就会递上一本载明帮规、传承、切口、各式盘答用语,称之为“海底”的折页小册,再问:“若是违犯了帮规,就要家法处置,这你也知道么?”此时那“空子”一点头,说声“知道”,那么他就不再是“空子”,而是“光棍”了。

我父亲在赵、胡二师的调教之下,原本已经准备好应答的言语,孰料那钱宝森掉回头来,盯住他的眸子,猛地问道:“你入帮是为的啥?”我父亲没提防这一问,硬着头皮依原先练习的答了:“弟子自心情愿入帮。”

“问你入帮是为的啥?”钱宝森的语气显然益发地严厉了。

我父亲索性将心一横,道:“俺娘想知道‘庵清’到底是个啥。”

如此一说,满堂哗然,众人纷纷站起来,三两步围拢近前,钱宝森的一张脸却松下来,鼻翘两边儿的法令纹一扬,嘴一咧,笑道:“是十奶奶打发你来的啊!”

等钱宝森把我父亲盘问完了,像是忽然想起什么来似的才从袍子里掏出那“海底”来,随手交给我父亲,也没问那两句最要紧的:“若是违犯了帮规,就要家法处置,这你也知道么?”他说的竟然是:“家去见了老奶奶、十奶奶,替俺捎个好儿,就说历城钱宝森叩首叩首。”当天我父亲送那引见师赵某回鞭指巷,赵某一路之上大惑不解地自言自语:“这算个啥呢?”“搞底儿是怎么回子事儿呢?”临别之时,赵某反倒对我父亲拱了拱手。

这件事里头藏着个秘密,但是当时祖家没有人在意,谜底要等到我曾祖母——也就是钱宝森口中称的“老奶奶”——过世的那天,才意外地揭晓。而我父亲并不认为加入一个帮会是什么大了不起的事,只忙不迭地把“海底”捧了去给我奶奶把玩。那“海底”和一部《醒世姻缘传》、一部《今古奇观》一直是我奶奶爱不释手的读物——只不过“海底”始终藏在我父亲的房里,绝对不能让我爷爷看见。许多年过去了,每到古历八月二十二、三月二十一这两天(我奶奶的冥诞和忌日)上,家里总要上供,香烛鲜花素果时鲜之余,三十三转的老唱盘上放着《四郎探母》或《古城会》,这三本书也会摆在一边。我曾经指着那“海底”问过我父亲:“那是什么书?”我父亲说:“胡扯八蛋。”“那奶奶为什么喜欢看?”“人都喜欢胡扯八蛋。”

祖家之于你,我的孩子,原本是莫须有之物;即便之于我,也应该是这样的。我无法鼓励你对一座全然陌生的宅邸孕育真挚的情感,也无法说服你对一段早已消逝的历史滋生纯粹的好奇。即使当我在不断拼凑着这些原本遥远而寂灭的人生残片之时,也经常发出断想的喟叹:我要把你带到哪里去?就像我从来不知道我的曾祖母、我奶奶、我父亲、母亲和六大爷,甚至到现在还经常和我通电话的二姑……他们又要经由一则一则关于家族的记忆,把我带到哪里去一样。我在二十四岁那年提出了这样的质疑。

电视剧《人世间》

那是一九八二年十二月二十七日,古历壬戌年腊月十三,我父亲六十整寿的深夜。

“爸爸今天六十了,你喝醉了,爸爸很高兴!”我父亲说得很慢,一个字、一个字,像是生怕说囫囵了显露出醉态来:“嗐!没想到哇,我也活到六十了——跟你奶奶过世的时候一个岁数了。”

“你可不可以不要再说那些老家的事了,听起来很烦呐——走开啦!”我继续吐着。

他忽然沉默下来。在黑暗之中,依旧是天旋着、地转着、肚子里的热气涌动闹祟着,我只能听见他极力想要忍住酒嗝儿而加深拉长的喘息声。我背上的手继续以一种索然无趣的意绪拍了好几下,停了停,又拍几下,最后床垫一轻,他走了。临到门边儿的时候,他忽然用那种京剧里的老生韵白叹念道:

“走、走、走——唉!我——往何——处去呃?”

本文摘选自

《聆听父亲》

作者: 张大春

出版社: 文汇出版社

出版年: 2023-10